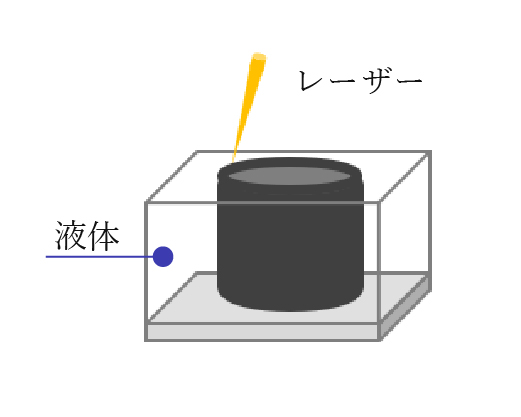

はじめての3Dプリンティング技術である液相光重合法(通称:光造形)が1980年代に開発、商品化されてから30年以上が経ち、現在ではいくつもの3Dプリンターの方式が利用されています。本記事では3Dプリンティング技術の導入を検討するお客様の視点から3Dプリンターの方式の違いについてご紹介します。

方式の分類

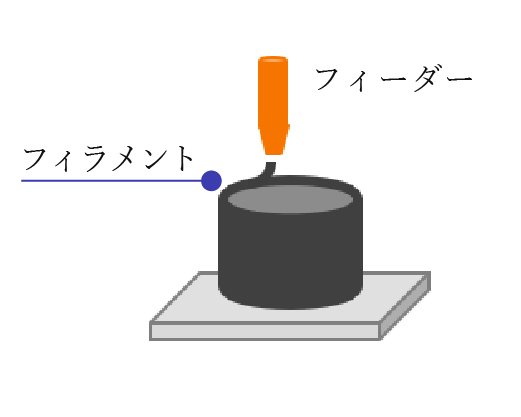

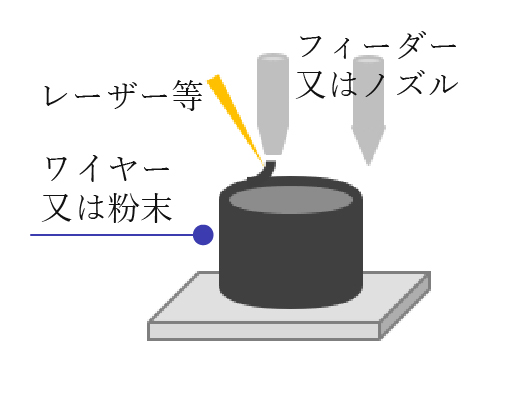

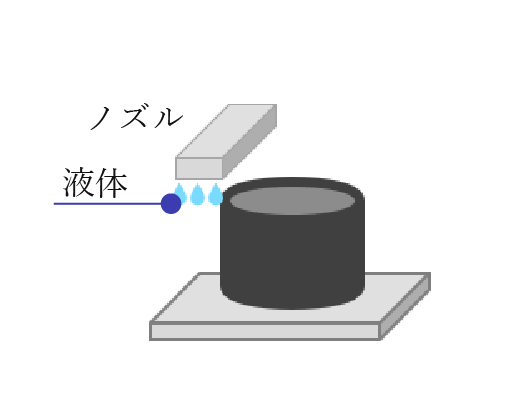

3Dプリンターの方式は、材料の形態(液体、粉末、線材など)と造形方法(層毎に成形・積層する方法)により分類されます。これらはASTM規格やISO規格によりAdditive Manufacturing(アディティブ・マニュファクチャリング)の定義において分類されています。

材料の形態と造形方法の組み合わせによって、得られる技術的な利点も異なります。求める導入効果や使用用途に適した3Dプリンター方式が、お客様の選択肢となります。

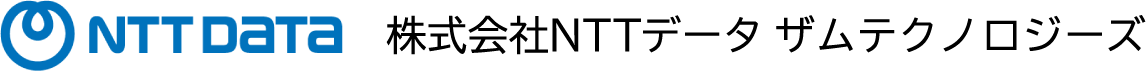

Powder Bed Fusion

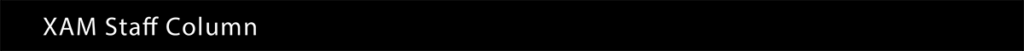

Binder Jetting

Material Extrusion

Directed Energy Deposition

Material Jetting

VAT Photopolymerisation

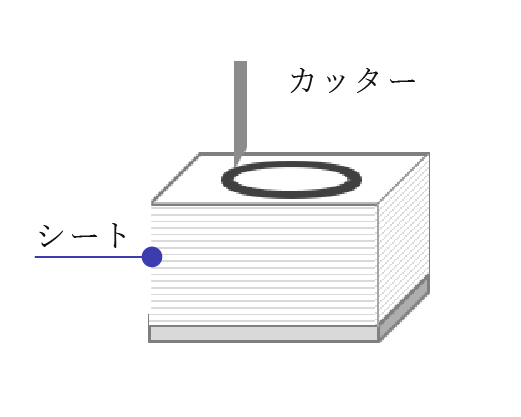

Sheet Lamination

各3Dプリンターの方式に用いられている要素技術の進歩により、造形方法の原理に変化が無くても各3Dプリンターの方式の間にある相対的な技術レベルに変化をもたらすこともあります。

尚、当社が取り扱うEOS社製・AMCM社製の3Dプリンターの方式は粉末床溶融結合法(Powder Bed Fusion)で、粉末状の金属や樹脂をレーザーで溶融し造形します。

材料(素材)の種類

製造業向け3Dプリンター方式の場合、材料の種類には主に樹脂、金属、セラミックスなどがあり、方式によって取り扱える材料が異なります。材料には、単一材料だけでなく主材料と結合剤などを組み合わせた材料があり、更に主材料と結合剤などを組み合わせた材料のなかには焼成等の後処理が必要となる材料もあります。また、樹脂の場合には熱可塑性樹脂と紫外線硬化樹脂などがあります。

選ぶ材料によって造形方法が変わり、例え同じ材料を使ったとしても、造形方式の違いにより特性や後処理の要否が変わります。また造形の原理上の理由で、造形方法によって形状の自由度や、3Dデータに対する形状の再現性、造形の速度に違いがあります。

当社が取り扱うEOS社製・AMCM社製の3Dプリンターでは、金属と樹脂を造形できます。造形できる材料種の詳細はこちらをご覧ください。

価格

次にお客様が3Dプリンターの方式を選定する際の要素に価格があります。

3Dプリンターの価格には、装置、導入後の保守、材料、消耗品などが含まれます。一般的に3Dプリンターの価格は、3Dプリントできる部品が大きくなるほど高価になります。

また生産性向上を目的とした高性能化、さらに価格面における導入効果を左右する稼働率の向上を目的とした、連続生産に対応する無人・自動運転機能や付帯設備の有無も価格に影響します。

費用対効果

生産設備として導入・運用するうえでの費用対効果の調査・検証も必要です。3Dプリンターの方式選定には、製造コストや事業へのメリット、期間あたりの生産数などを踏まえた費用対効果の比較が重要です。

こういった技術的な実現性と経済的な合理性の両面から比較・検証することで、導入の目的や目標に応じて選択すべき3Dプリンターの方式を絞り込むことができます。3Dプリンター方式の選定をお考えの際には、参考にしていただければ幸いです。