材料について

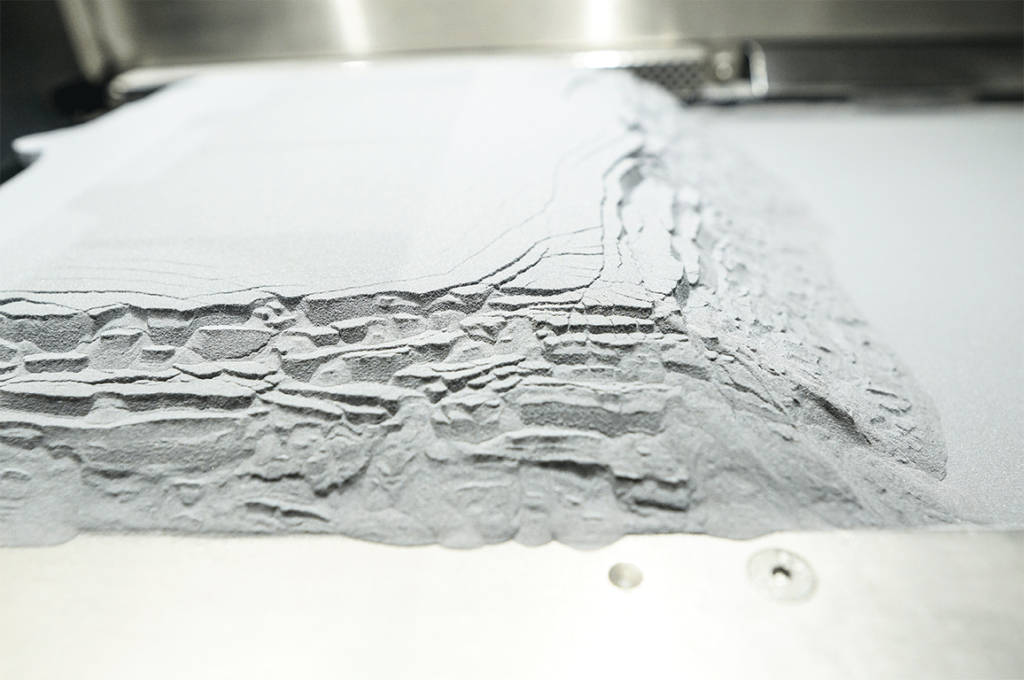

粉末床溶融結合(PBF : Powder Bed Fusion)方式の3Dプリンタで使う材料は、金属や熱可塑性樹脂の粉末です。EOS社が販売している材料は金属で約27種、ポリマーで16種程あります。金属では鉄系のマレージング鋼からステンレス鋼、ニッケル基合金、チタン系、コバルトクロム、タングステン等々多彩な材料が提供されています。

一方、ポリマーは16種あるとはいうものの、多くはポリアミド11(PA11:ナイロン11)とポリアミド12(PA12:ナイロン12)およびそれらにガラスビーズやアルミ粉を混ぜたもの、あるいは難燃性や食品安全性のために改質したものです。そのほかにはポリスチレンやポリプロピレン、PAEK材もありますが、圧倒的に多く使われているのはPA12でしょう。

PBF方式が世に出てからかれこれ30年になります。多くの熱可塑性樹脂が存在する中で、PBF方式に使える材料が少ないというのはやはりポリマーをレーザの熱で溶融再凝固し、所定の精度と材料本来の持つ物性を維持して成形するということがとても難しいのでしょう。

ABSの粉末はつかえないのか? という質問をいただくことがありますが、ABSの粉末にレーザを当てたとたんB(ブタジエン)の成分が飛んでしまい、固まった物体は枯葉のようにパラパラッと散ってしまうと聞いたことがあります。真偽のほどは定かではありませんが、そう云うものだということで納得しています。

持ち込み材料の実験

よく、「この材料が造形できるか実験したい」というリクエストを頂きますが、たいがい最初の段階で失敗します。みなさん細かい粉末(に見える)材料を持参されますが、実はそれは我々の云うところの粉末とは異なり、糸くずの集まりのような材料をお持ちになります。恐らくペレットのようなものを粉砕されているのでしょう。ですが、これでは薄い層を形成することは不可能なのです。

一層の材料を造形プレート上に撒こうとすると、材料を端から端まで引っ張っていくことになります。つまり、少なくともさらさらとよく流動する状態が必要です。粉末をテーブルの上に注いだ時に山になりますが、その時の山の勾配(安息角)が多くても35度以下でないと無理ですね。粒状も150µm以下の球形でないとそのような流動性は出ないと思います。

粉砕の方法を工夫して流動性を改善した材料なども持ち込まれますが、なかなかうまくいきません。

この最初の関門が突破できて初めて実験が開始できますが、ここから先の話はまた別の機会にお話ししましょう。

著者紹介

略歴

1952年 大阪生まれ

1977年 大阪府立大学大学院工学研究科船舶工学 修士課程修了

1978年 日立造船情報システム(株)入社

1991年 海外事業部部長

1993年 独EOS社と積層造形装置の日本国内における独占販売契約締結。

以後、EOS社の積層造形装置の事業推進に従事し、現在に至る。

2021年 2月1日現在

(株)NTTデータ ザムテクノロジーズ ソリューション統括部 技術部